建てようネット[徳島]のコーディネーターでいらっしゃる白井さま、建てようネット[徳島]を運営する『株式会社あわわ』の岩佐社長がお越しになりました。

「建てようネット」の現状の課題、将来にむけた取り組みや夢…などなど、いろいろとお話ができ、大変勉強になりました!

ありがとうございした!

建てようネット[徳島]のコーディネーターでいらっしゃる白井さま、建てようネット[徳島]を運営する『株式会社あわわ』の岩佐社長がお越しになりました。

「建てようネット」の現状の課題、将来にむけた取り組みや夢…などなど、いろいろとお話ができ、大変勉強になりました!

ありがとうございした!

こんにちは。建てようネット〔大分〕です。

この度…

【建てようネットで建てた家】では 建てようネット〔大分〕で施工した家の事例をたくさんご覧いただけます。

【建築家のご紹介】では登録している大分の建築家20名をご紹介。建築家それぞれのこだわりを感じ取っていただけます。

建てようネット〔大分〕ではハウスメーカーや工務店に属さず、独立した立場(設計事務所)で設計&工事管理する人を「建築家」と呼んでいます。

建て主の生活スタイルや価値観、そして人生そのものと向き合って、その人らしい家を提案することが建築家の仕事です。

建て主一人ひとりにオリジナルな提案をしてくれるので、制約の多い家づくりも得意分野なんです。

そして、建築家との家づくりは新築はもちろんのこと、リノベーションの相談も可能です。

「家の増築や減築を考えている」「今の間取りやデザインを変えたい」「中古住宅を住みやすく改修したい」など…

住宅を住みやすく生まれ変わらせるリノベーションに関しても、お気軽にご相談ください。

まずはミニライブラリーにお気軽にお越しください!お待ちしております!

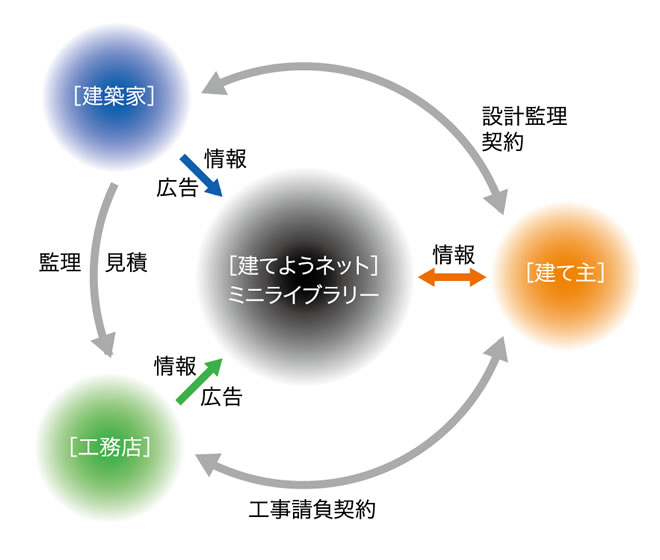

建てようネットは建築家との家づくりを無料でサポートするシステムです。その仕組みをご理解してもらった上でご来場ください。利用者に無料で建築家を紹介するために、コストを徹底的に抑えた画期的なシステムです。

ずばり、建て主が〝自分にぴったりの建築家に出会う〟ための仕組みで、利用は無料です。

[建てようネット]はタウン誌の取材を通して培った優秀な建築家と信頼できる工務店の情報を提供し、あなたのしあわせな家づくりを応援します。

[建てようネット]は、人生最大の買い物であるマイホームを実現されようとしている建て主の視点に立って、自分らしい家を、建築家と一緒につくるお手伝いをします。

[建てようネット]に登録している経験豊かな建築家は、あなたの夢の実現に豊富なアイデアで応えてくれます。

[建てようネット]は、登録している建築家と工務店からの広告収入で運営されています。

この広告費は、建築家・工務店の年間経費の中から捻出されており、建て主への設計料や工事費に上乗せされるものではありません。

※[建てようネット]と、建築家・工務店との間で、これに関する文書を取り交わしています。

自分にぴったりの建築家に出会えるかどうかが、家づくりを大きく左右します。

[建てようネット]には、それぞれの地域を代表する建築家が登録しています。

豊富なアイデアに満ちた建築家の中から夢を実現するパートナーを選んでください。

建築家と面談する際に発行する紹介状の条件として「施工会社は建てようネットの登録工務店の中から選ぶ」というものがあります。

理由は2つ。

一つは、登録工務店は登録建築家からの推薦(実績)がある工務店なので、難易度の高い施工でもトラブルが少なく、安心して任せられること。

もうひとつは、建てようネットの運営が成果広告のビジネスモデルであることです。

「建築家は紹介して欲しいけど、施工は知り合いの工務店(親戚の大工さん)にお願いしたい」という場合は、今の運営システムでは厳しくなります。

| 新築 | 店舗 | リフォーム |

[建てようネット]には、タウン誌が選んだ大分県内の有名建築家が登録。その中から、あなたにぴったりの建築家選びをサポートします。

登録している建築家・工務店のことがよく分かる施工例ファイルを見ていただけます。デザインの傾向、得意な工法、これまでの実績・施工例などを具体的に理解できます。

建築家やいろんなジャンルの専門家を招いて、家づくりの勉強会([建てようセミナー])を実施しています(参加無料)。あなたの家づくりの視野を広げるのに役立ちます。

不定期ですが、構造見学会や完成見学会を実施しています。建築家の設計した住宅を実際に体験できる貴重な機会です。

建築家との面談に際して紹介状を発行します。また、[建てようネット]はお客様の情報を他の目的に使用することはありません。

言いにくいお断りの連絡は、[建てようネット]が代行します。納得いくまで何人でも何回でも面談できます。

新築・リフォームといった住宅はもちろん、ビルや店舗なども[建てようネット]をご利用ください。集客力の期待できる店舗開発も可能です。

登録建築家から推薦のあった実績豊富な地元工務店が20 社以上登録。工事見積りの際は、登録工務店の中から選んでいただけます。また、競争見積りを行うことができるのも建てようネットの大きな特色です。大きくコストダウンが図れます。

※建てるタイプの条件によって特命(1社指名)発注を提案する場合もありますので、事前に建築家に聞いておきましょう。

[建てようネット]での家づくりの流れ

まずはライブラリーにご来場ください。家づくりのご相談、建築家選びのお手伝いをさせていただきます。

ライブラリーの資料を見ながら、好みの建築家を数人お選びください。

数人の建築家と実際に面談して相性を確認します。面談のアポイントは[建てようネット]にお任せください。

面談した中から正式に依頼する建築家を選びます。選ばれなかった建築家へのお断りの連絡は[建てようネット]が代行します。

| ここからは建て主と建築家とで進んでいきます。 設計は建築家が"決定"してからスタートします。 |

設計は大きく3段階に分かれています。~ 約6カ月~

| 計画 (構想) | 基本 設計 | 実施 設計 |

建てようネット登録の工務店の中から、原則として競争見積もりで、工務店を決定します。(見積もりの実務は建築家がしてくれます)

工務店とのいい関係も家づくりの大きなポイントです。~ 約6カ月~

| 起工式 (地鎮祭) | 上棟 (建て前) |

| 家守り 建築家と工務店が協力しあって、 住まいをずっとメンテナンスしていきます。 |

大きく分けると「ハウスメーカー」「工務店」「建築家」の3タイプになります。建てる(購入する)側の建て主の家(住まい方)への考え方によってメリットが違ってきます。各タイプの特長や注意点を参考にどこに頼むかを検討してください。

家は3軒建ててみて初めて満足なものが出来ると言われたりもしますが、普通は1軒建てられれば十分ではないでしょうか。では、その大事な1軒のマイホームを、どうすれば満足な家にすることができるか? 重要なカギをにぎるのが依頼先の選択です。

建売住宅や分譲マンションなどの購入を別として、依頼先は大きく分けてハウスメーカー、工務店(建築会社)、建築家(設計事務所)の3つになります。自分の家づくりスタイルに合う依頼先選びが、最後には総合的な満足度につながるのです。

予算や理想のマイホームのイメージをつかむことができれば、依頼先もだんだん絞られてきます。まずは以下の項目について、チェックしてみましょう。

| 1. 家づくりの資金計画 | 2. 家づくり期間 |

| 3. 敷地条件(土地探し) | 4. 家族構成(二世帯など) |

| 5. 必要な部屋数・間取り | 6. 家族それぞれの生活時間 |

| 7. 家族それぞれの趣味 | 8. 現在の住居の不満点 |

| 9. 希望する生活スタイル | 10. 希望する収納や設備 |

結局、満足できる家づくりのためには、建て主側も熱意を持って勉強することです。住宅雑誌や本、インターネットの関連サイトなどを見て、必要な知識を見につけましょう。

そして、ハウスメーカーなら住宅展示場へ行ってモデルハウスを見学し、工務店なら住宅完成見学会に、建築家ならセミナーや建物見学会に参加しましょう。面倒なことは避けたいと依頼先を安易に選ぶと、後悔するケースも増えてきます。

● 住宅を商品と見て予算に合わせてカタログから選び、家族構成や好みで絞り込む感覚。

● 土地探しや資金計画まで営業マンがこまやかにサポート。

● 大企業が研究を重ねて構造や工法を開発。工場で大量生産された部材はコストが抑えられ、監理体制もマニュアル化されて工期が短く、品質が安定した住宅になる。標準仕様の家はお得感あり。

● 展示場でモデルハウスが見学でき、完成を予想しやすい。

● 商品カタログにはない家を求めると割高になりやすい。

● 難しい敷地条件などへの個別対応には、やや不向き。

● フル装備のモデルハウスは錯覚する心配も。

● 家を早く合理的に、また現物を見て建てたい人。

● 土地探しや資金計画、複雑な手続きの面倒を見てもらいたい人。

● 大企業の安心感を好む人。

● 現場に精通しているプロ。ハウスメーカーや建築家に依頼しても家を実際に建てる作業(施工)は工務店がするので、家づくりの技術・経験・知識は一番豊富で詳しい

● 建て主が、現場監督と直接打ち合わせできる。

● 地元密着型のところが多く、何でも気軽に相談しやすい。

● 相談に応じて自由に設計してくれ、また予算に合わせて無駄なく家を建ててくれる。

● 工務店でも規模やスタイルは幅広い。元ゼネコン、元材木店、元不動産業、元大工など、元の業種によっても会社の特色が違う。

● 監理面で第三者の客観的な意見が聞きにくい。

● 現場の職人さんと直接やり取りして家づくりしたい人。

● 部材や設備も自分で調べて選びたい人。

● 将来、増改築も考えている人。

● オーダーメードの家づくり。予算や敷地条件が難しい家でも、コストダウンのアイデアや個別に合うプランを提案。

● 建築家はデザインだけでなく住まい方も提案してくれ、建て主の想像を超えた意外性のある家に仕上がることも多い。

● 建築家は設計だけでなく、施工図のチェック、施工状況の確認等の工事の監理も行う。複数の工務店の競争見積も可能。

» 注意点

● 設計期間がある程度必要なことと、こだわりを実現するために工期が長くなることも。

● 建て主側も時間と熱意をかけて建築家と向き合わないと、満足いく家にならないことも。

● 時間がかかっても個性的な家が建てたいという人。

● 家づくりを楽しみたい人。

● 難しい敷地、または住まい方を提案してもらいたい人。

建築家との家づくりは、理想の家づくりのパートナーですが、そもそも建築家という職能を正しく認識していなければ、満足できる家づくりにはなりません。まずは、相手を知ることからスタート。

ハウスメーカーの営業マンでも、工務店の社長やスタッフでもなく、住宅や店舗、ビルなど建築物の設計を専業にしている人を建築家と言います。思い描いた自分スタイルの家を実現するには、経験豊かな建築家が心強い味方になります。

でも実は「建築家」という職業について日本国内には明確な定義はありません。よく混同されるものに「一級建築士」という国家資格がありますが、建築士の資格者の仕事は大工さんや教員をはじめ多種多様で、建築家として働いている人はごく一部なのです。

では改めて建築家とは何なのか?[建てようネット]では以下のようなイメージで捉えています。

実際に[建てようネット]は長年のタウン誌取材を通じて多くの建築家とその家づくりを見てきました。その中から選ばれた優秀な建築家と建築家に推薦された信頼できる工務店のネットワークが[建てようネット]なのです。

プランやデザインに自分らしさが出したい、敷地に制約(狭小・変形など)があり工夫が必要、予算のなかでコスト効率のいい家を建てたい、設計と施工を分けたほうが安心、ハウスメーカーや工務店の提案に満足できなかった様々な理由で、多くの建て主が[建てようネット]を通じて建築家の家づくりに出会っています。

依頼するメリット

細部まで打ち合わせた詳細な設計図の作成、変形敷地や狭小敷地といった困難な条件への対応、家族ひとりひとりの細かな要望への対応など。

個性的でかっこいいデザイン、快適な暮らし、ホンモノの素材など、魅力的な提案がいっぱいです。

施工が始まると建築家は、監理業務に移行します。工事が設計通りできているか、どうすれば図面通りの工事ができるかを施工者とともに検討します。専門家が責任をもって進めるので安心です。

気をつけるポイント

設計に約半年+施工に約半年と、トータルで約1年。それ以上かかる事も珍しくありません。(だから「いい家」ができるのですが…)

建て主は建築家(設計事務所)と工務店と別々に契約を結びます(契約が2つに分かれます)。支払いも別々になります。

建築家は家づくりという大プロジェクトに共に取り組むパートナーです。デザインや考え方はもちろん、人間的な相性もとても重要です。

様々なタイプの建築家がいます

建築家の仕事は、依頼主の要望を聞き、その人にふさわしい住まい方を考え、それを具体的な建物に反映するために専門知識を駆使して設計・デザインを行い、工事監理を行うことです。従って、建築家に設計を依頼した場合は、工事は別に工務店に依頼することになります。

建築家の個性や作風はもちろん、得意とする構造や工法などは一人ひとりによってまったく違います。大規模な公共建造物や店舗設計が得意な人、古民家再生や自然素材を使った健康住宅が得意な人。デザインも、モダンで芸術的なもの、健康や自然を重視したナチュラルなもの、伝統建築を意識したクラシックなものなど、さまざまです。だから建築家と一緒に家をつくる場合は、どの人に頼むかが、まず重要になります。

また「建築家」と呼ばれる中には、建築士法が定めた建築士の資格を持つ人もいれば、建物全体のデザインや間取りを考え、ディレクションすることで建築物を生み出し、設計実務を同じ事務所の有資格者にまかせる手法の人もいます。スタイルは人それぞれですが、一般には実績と人柄が注目されます。

建築家に頼むとこうなります

建築家に依頼したほうがいい家づくりのケースとは?

一級建築士

一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて設計・工事監理などの業務を行う人。

● 設計・監理できる建築物の制限はなし。

二級建築士

二級建築士試験に合格し、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて設計・工事監理などの業務を行う人。

● 設計・監理できる建築物は、木造3階建て(延べ床面積1000平方メートル以下、学校・病院などを除く)までと、木造以外の高さ13m(延床面積300平方メートル以下)まで。

木造建築士

木造建築士試験に合格し、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて設計・工事監理などの業務を行う人。

● 設計・監理できる建築物は、木造建築のみで、2階建て(延床面積300平方メートル以下)まで。

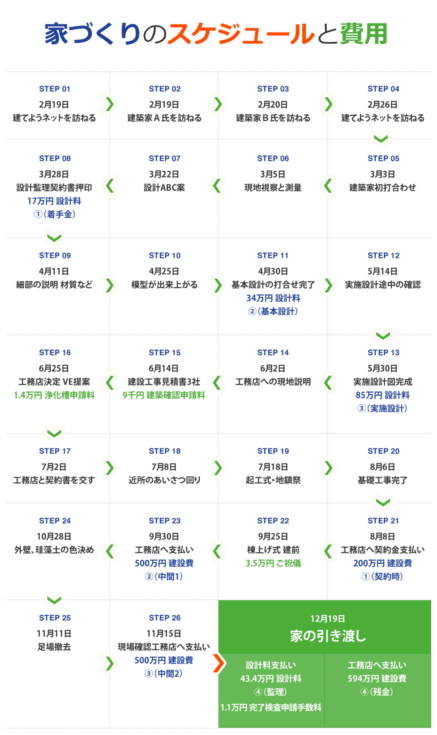

建築家との家づくりにかかわらず、家を建てるには大きなおカネが必要です。おそらく、人生で一番高い買い物になるはずです。スムーズに資金調達ができるようシミュレーションを参考にしてください。

*支払い時期や割合などはあくまで一般的な目安とお考えください。

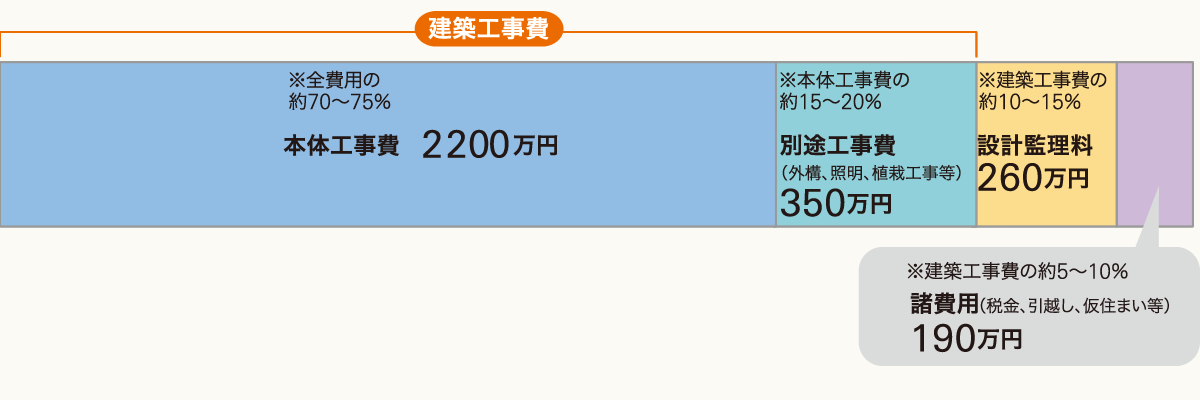

※あくまでも大まかな目安です。土地は別とし、消費税は各項目に含めて考えています。

仮設工事、基礎工事、木工事、建具工事、内外装工事、給排水工事、電気工事など、家を形づくる基本的な工事の費用のこと。

住宅建築の全費用の約70〜75%ぐらいかかるといわれています。

外構・植栽工事(庭、門扉、塀、駐車場、植え込み等)、照明器具工事(趣味性の高いもの)、カーテン工事、屋外電気工事など。前の建物の解体費、敷地測量費、地盤調査・改良費などが加わる場合もあります。建築家によって何を別途工事とするかは異なります。

本体工事費と別途工事費を合わせて、建築工事費と考えます。

設計監理料の算定基準については国土交通省の告示があり、多くの建築家がこれを基に算定しています。ただし、事務所の規模や熟練度も反映される計算法になっているので、建築家によって異なってきます。

設計図面をつくる設計料と、工事の進行をチェックする監理料、建築確認申請の手続きを行う代行手数料などに分かれますが、すべてを依頼するほうが安心です。

設計料の目安は一般の木造住宅で建築工事費の約10〜15%ぐらいといわれており、工事費が安いと工事費のわりに設計の手間がかかるので%が高くなり、工事費が高くなると逆に%が下がる傾向があります。

建築工事費、設計料以外にかかる費用で、一般的には、建物の登記費用、融資にかかわる費用、引っ越し・仮住まい費用、固定資産税などの税金、地鎮祭・上棟式・新築祝いなどの祭事費など。家具や家電まで含めて考えるかはケースバイケースです。

そのほか、職人さんへの茶菓子や近隣へのあいさつ、追加工事のための予備費なども考えておきたいところです。

住宅建築の広告でよく聞かれる「坪単価○万円」という言葉。一般的には本体工事費だけを延床面積の坪数で割った金額が提示されていて、別途工事費や設計料、諸費用は含まれていません。それは、家具や仮住まいといった費用は建てる人や諸条件によって大きく異なるので、それを含めて計算すると比較しにくくなるからです。

また、本体工事費に何を含めるかもメーカーや工務店、設計者によって異なるので、坪単価だけを見てひと口に安い高いの判断はできません。本体工事に含まれる項目や質などの詳細を知った上で検討することが大事です。

建築家に頼んだ場合だけ設計料が発生するかのように思われているかもしれませんが、設計は家をつくるのに欠かせない業務なので、どこで建てても設計料としての費用は発生します。見積書に設計料の項目が明記されていなくとも、本体工事費などに設計業務の実費は加算されていると考えられます。プレハブ住宅の場合は設計が規格化されているので設計の手間は少ないですが、間取りの自由度は下がると思われます。

建物の引き渡しを受けたら、なるべく早く不動産登記をしましょう。不動産登記法では引き渡し後1カ月以内と定められています。登記申請には専門的な法律知識が必要で、そのために申請を代理する専門家として土地家屋調査士と、司法書士の制度が設けられています。詳しくは各地域の該当する団体まで問い合わせるといいでしょう。

・ 確認通知書(返却してもらう)

・ 建物引き渡し証明書

・ 施工者の資格証明書および印鑑証明書

・ 工事請負契約書

・ 工事代金支払い領収書

・ 火災保険証書

・ 役所の竣工検査済書

・ 住民票および印鑑

設計監理料10%(着手時までに)

⇩

⇩

設計監理料25%(基本設計完了までに)

⇩

設計監理料40%(実施設計完了までに)

⇩

住宅ローンの申込

⇩

工事費支払い、建築確認申請料など

⇩

工事費支払い(中間金)、地鎮祭費用

⇩

設計監理料25%(工事完了までに)

⇩

工事費支払い(残金、追加工事金)

⇩

| Question 1 |

|---|

| Q. 建築家に設計をお願いしたいと考えていますが、建築家と家づくりをする具体的なメリットって何なんですか? |

| A. 建築家と家づくりをするメリットはたくさんありますが、主なメリットは次の5つです。 ①既存のプランやパッケージされた家を「買う」のではなく、自分達のための家を一から「考え」「作る」ことができる。 ②家族ごとに異なるライフスタイルに合わせた家を建てられる。 ③建築家と直接話しながら家づくりを進めるため、自分の考えがダイレクトに伝わる。 ④工事を監理する建築家がいることで設計の意図が建物に忠実に反映される。 ⑤家を建ててからも家の相談やトラブルにも対処してくれる。家のホームドクターとしてずっと付き合っていける。 どれも理想の家を建てるには良い事ばかりですよね。 |

| Question 2 |

|---|

| Q. ハウスメーカーの住宅展示場にも行ってきました。ハウスメーカーで家を購入するのと建築家に頼むのと何が違うんでしょうか? |

| A. ハウスメーカーは足し算の家づくり、建築家は引き算の家づくりを行います。元々あるプランを最初に契約して足りないところは追加予算で進めるのがハウスメーカーの傾向です。一方、建築家は優先順位を決め、予算内で必要な部分は可能な限り残し、削れるところは削りながら建て主の希望を調整していきます。削っていくのは、床面積や仕様など様々ですが、建て主とじっくり話し合った上で決めていきますので、納得できると思います。 |

| Question 3 |

|---|

| Q. デザインも大事ですが、予算のことも十分に検討したいのですが、建築家に頼むよりハウスメーカーの方が低予算なんですか? |

| A. 予算のみでくらべられてしまうと既存のローコストプランを建てるローコストハウスメーカーには価格では敵いません。中身は別としてあくまで、予算だけの場合です。一方、大手のハウスメーカーの場合だと提示する価格には対応できますが、やはり中身・内容を比較して選んでいただくことになります。予算第一で家を「買う」という考え方にはハウスメーカーの方がいいかもしれませんが、こだわりが強く自分たちだけの家を「作りたい」と考える方は、建築家と一緒に建てる方が、予算的にも中身も満足度の高い家が完成すると思います。 |

| Question 4 |

|---|

| Q. 建築家に頼むと工事費以外にも設計料がかかると聞きました。設計料ってどのくらいですか? |

| A. 建築家の設計監理料として工事費の10%前後となりますが、詳細は建築家によって異なります。また、設計の内容や工事代金によっても変わってきますので料金の計算の仕方や支払うタイミングなどは面談時に直接ご確認ください。 |

| Question 4 |

|---|

| Q. 築30年の家に住んでいます。立て直す予算がないので、リフォームを考えてますが、建築家はリフォームでも受けてくれるんですか? |

| A. 「建築家との家づくり」というと新築のイメージがあるかもしれませんが、建てようネットは新築だけではなくリフォームも歓迎しています。建築家とするリフォームは住空間全てを考えたリフォームとなりますので、住み心地・使い心地を考えてトータルプロデュースします。また、補修や取り換えが中心の建築家を必要としない小規模なリフォームの場合は建てようネットの登録工務店を紹介致します。建築家の推薦を受けた優秀な地元工務店があなたの理想のリフォームを叶えてくれます。その他、専用住宅だけに限らず、店舗や店舗併用住宅、集合住宅、複合施設のご相談もお受け出来ます。特に店舗設計に関しては、事業が成功するかどうかが一番大切です。店舗設計の実績を多数持つ建築家にお願いする方が失敗のリスクを抑えられると思いますし、過去の実例からの運営のノウハウなども参考にできます。 |

| Question 5 |

|---|

| Q. 土地がまだ決まっていないんですが、それでも建築家を決めてもいいですか? |

| A. 土地が決まっていない方でも「建築家に頼みたい」とお考えの方は建てようネットへお越しください。土地を決める前までに建築家を決め、その建築家に土地のアドバイスをもらう方が失敗しない家づくりの近道となります。例えば、不動産サイドからすれば価格の安い土地(南向きじゃない、変形など)でも、その土地で建て主のリクエストに応えられる設計ができれば安い土地を購入して、建築費に予算を回すことで満足度の高い家により近づきます。 |

| Question 6 |

|---|

| Q. 具体的な計画はまだないんですが建てようネットへ行っても大丈夫ですか? |

| A. 大丈夫です。現時点での家づくりに関する質問疑問にお応えしながら、時期を見て建築家の面談へ進めばいいと思います。また、ライブラリーへ足を運ぶことに躊躇されている方は建てようネットが主催しているセミナーや完成見学会などにご参加ください。建築家との家づくりの良さをご理解いただけると思います。開催の告知は、誌面やホームページ上で随時していきます。 |

● 家づくりをいちから考える場合は、〝どんな家に住みたいか〟〝どういう暮らしをしたいか〟をまず考えて、そこから依頼先探し、土地探しに取り掛かりましょう。

● [建てようネット]では、登録建築家の中から数名との面談をセッティングします(場所は[建てようネット]ライブラリー、もしくは建築家の事務所にて)。

● 何人でも、何回でも面談は可能です。

● 依頼されない建築家へは[建てようネット]から断りの連絡をします。

● 建築家に渡す書類の準備

1測量図

2重要事項説明書(土地の権利関係、道路との関係、等)

3登記簿謄本(地目の確認のため)

…広さ、周囲の環境、法の規制(用途地域、建ぺい率、容積率etc.)

…いくらぐらい?

…人数、続柄、年齢、二世帯同居etc.

…家族の生活時間、だんらん、余暇の過ごし方、趣味、来客etc.

…家づくりで一番大切に考えていること、好きなデザインetc.

…家の広さ、大きさ、部屋数、ほしい空間、備えたい設備、駐車場etc.

…収納、耐震性、断熱性、エコロジーetc.

…デザイン、施工監理、家族のよりよいコミュニケーションづくりetc.

…仕事場、ペット、大きな家具etc.

◆ これまでの実績は?give a hint 01

◆ デザインの傾向や家づくりの手法は要望に合う?give a hint 02

◆ 家族のあり方への考え方は?give a hint 03

◆ 趣味や価値観は合いそう?give a hint 04

◆ コミュニケーションはうまく取れそう?give a hint 05

◆ もう一度会いたい?give a hint 06

◆ こちらの予算やスケジュールへの反応は?give a hint 07

建築家に支払う設計・監理料は、総工事費の10〜15%が目安といわれています。

設計・監理契約をどの時点で結ぶかは建築家によってまちまちで、基本設計の前に結ぶ人もいれば、ずっと後に結ぶ人もいます。

従って、この人と決めた建築家に仕事を依頼する最初の打ち合わせ時に、契約はいつ結ぶのか、金額の目安や支払方法と時期、どの時点から費用が発生するのかは、はっきり聞いておきましょう。

もし途中でどうしても断ることになった場合は、作業の進み具合によって実費や交通費が発生することもあります。

● 地盤の状態や、敷地がある用途地域、農地の転用などは家づくりを考える前に十分に確認を。

● 法の規制によって希望する家の実現が難しく思える場合も、建築家が解決策を提案してくれることもあるので、相談をしてみましょう。

● 建築家が建て主からの要望や敷地などに対する建築基準法の条件を整理。どういう家にするかスケッチを何度か描いて、具体的なひとつの形を導き出していきます。

● 建築家と正式に契約を結ぶ際には、「建築設計・監理業務委託契約書」を交わします。

● 基本設計図は建て主が建物の全体を把握するために作られます。

● 建築工法、構造、階数、形、間取りなど、設計の骨格部分が決まります。

● 将来に備えて決めこみ過ぎず、後で手を加えられるおおらかさも残して。

● 建て主が基本設計を了承したら、建築家は実施設計図を作成します。

● 実施設計の作成にも段階を踏んだ打ち合わせが行われます。

● 実施設計図は工事をするための詳細な図面で、これに沿って本見積もりが出されます。

● この段階になって大きな変更をすると建築日程が大きく狂い、追加設計料が発生することにもなります。

● 建建てる地域を管轄する市役所や土木事務所に、確認申請を提出、審査の後に法規に合致させるための訂正などを経て確認通知がおりて、はじめて着工できます。

● 地域や建物の構造、規模などによって確認申請そのものが不要な場合もあります。

● 実施設計で作成された設計図書をもとに、複数の工務店などから工事見積もりを取ります(競争見積)。

● 見積もりをチェックし、施工者を決定します。

● 施工先を選ぶ際のアドバイスや協力も建築家の仕事のひとつです。

● 最終決断は建て主がします。

高低差があったり、変形の、難しい敷地ではないか。

希望する家を建てる十分な広さがあるか。

軟弱地盤ではないか、何年前に造成された土地か、周囲に川や池がないか。

電気、ガス、水道、ケーブルテレビやインターネットの引込状況。雨水、汚水、排水の状況。

日当たり、季節の風向き、湿気、自然環境、近所の建物や付き合い。

地域の歴史や新しさ、交通機関・学校・病院・商業施設などとの距離。

近くに大きな道路や施設ができるなど、将来周囲の環境が変わる可能性。

道路とは幅員4メートル(地域によっては6メートル)以上の公道や、位置指定道路とされた私道など。ただし昭和25年の建築基準法が施工される以前からの道で役所が指定したものであれば例外も認められます。

「第一種住居地域」「第一種低層住居専用地域」など、敷地がある用途地域の種別によって建物の「建ぺい率」や「容積率」が決められています。「建物の高さ制限」や「北側斜線制限」「道路斜線制限」「隣の家との距離」なども定められているので、自分の土地がどの用途地域に属するか、市町村役場などにある都市計画図で確認しておくことが必要です。

敷地が商業地域や住宅密集地域などの「防火地域」「準防火地域」にある場合は、原則として決められた耐火建築物、準耐火建築物しか建てられません。また、それ以外でも屋根や壁、塀などを燃えにくいものにしなければいけない場合があります。敷地がこれらの地域に当たるかどうかを確認し、該当する場合はどういう建築なら可能かを建築家に相談しましょう。

見た目が田畑でなくとも農地として登記されている土地もあります。農地を宅地に転用する場合は知事や農林水産大臣の許可が必要で、許可を得るには所定の日数が必要です。許可なく建てると、原状回復義務により家屋の取り壊し命令を受ける可能性もあります。まずは建築家に相談してみましょう。

ボーリング工事で地中深くパイプを打ち込んで地下の土を取り出し、その性質を調査することで地盤の状態が分かります。

● スウェーデン式サウンディング

● 簡易型のボーリング

これらの方法があり、状況を見て建築家が調査の要・不要を判断します。

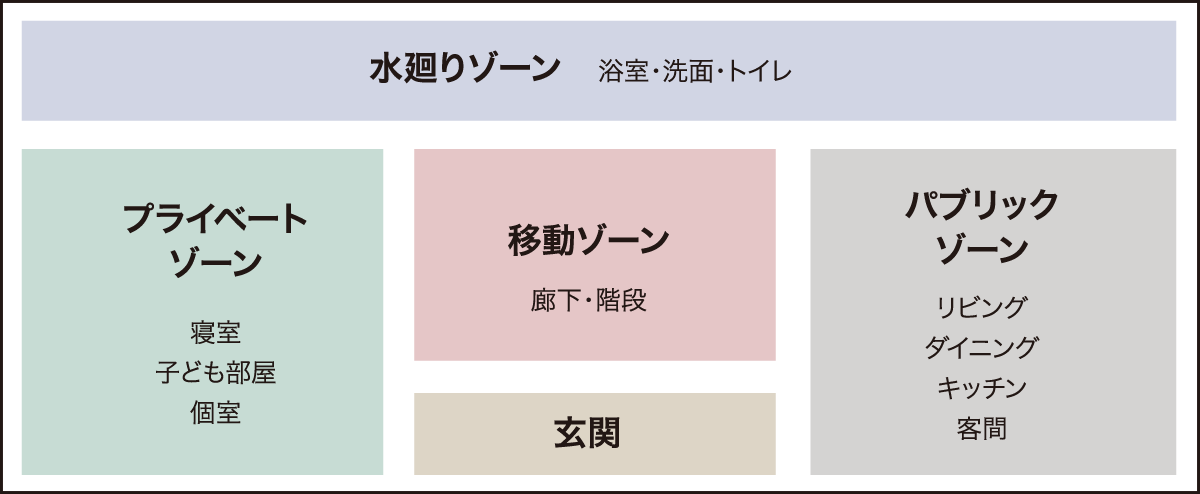

間取りのプランを考えるときはウッドデッキやロフトといったポイントをイメージするだけでなく、機能別に分けた各ゾーンをどういうふうに構成するかを考える〝ゾーニング〟をやってみましょう。ダイニングの横にはキッチンを置くなど、関連性のある部屋をそばに配置するのが基本です。また、敷地の形や広さ、通風や採光、隣家や道路との位置関係も見ながら考えます。

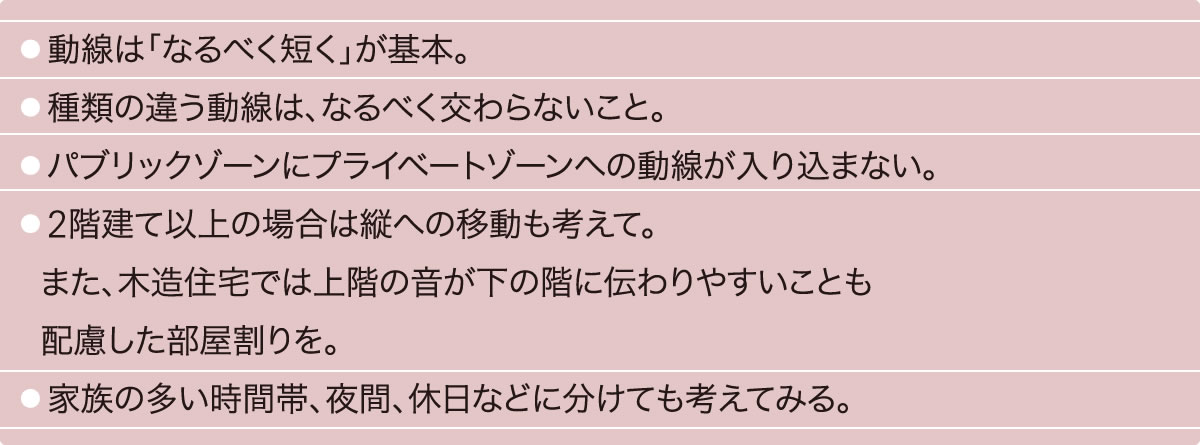

間取りがおおまかにイメージできたら、次に人が移動する様子=動線を考えてみましょう。スムーズに行き来ができることが暮らしやすさにつながります。

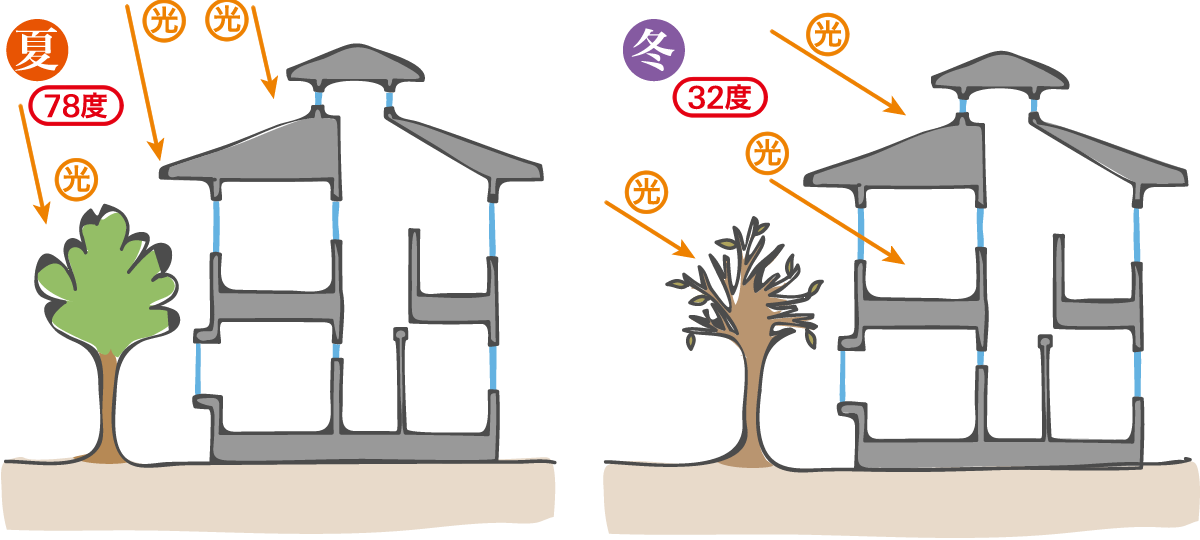

快適さはもちろん健康や省エネのためにも自然の風と光を上手に家に採り込むことを考えましょう。地元の気候風土や敷地の周囲の環境によっても、光と風が時間帯や季節でどう変わるか確認しておきたいものです。

光では、温暖化が進み一段と厳しい夏の日差しを防ぐためには、軒を深くするといいでしょう。また南側に落葉樹を植えて、夏は生い茂る緑の葉が影をつくり、冬は葉が落ちて暖かな陽光が家に降り注ぐなどの工夫を考えて。

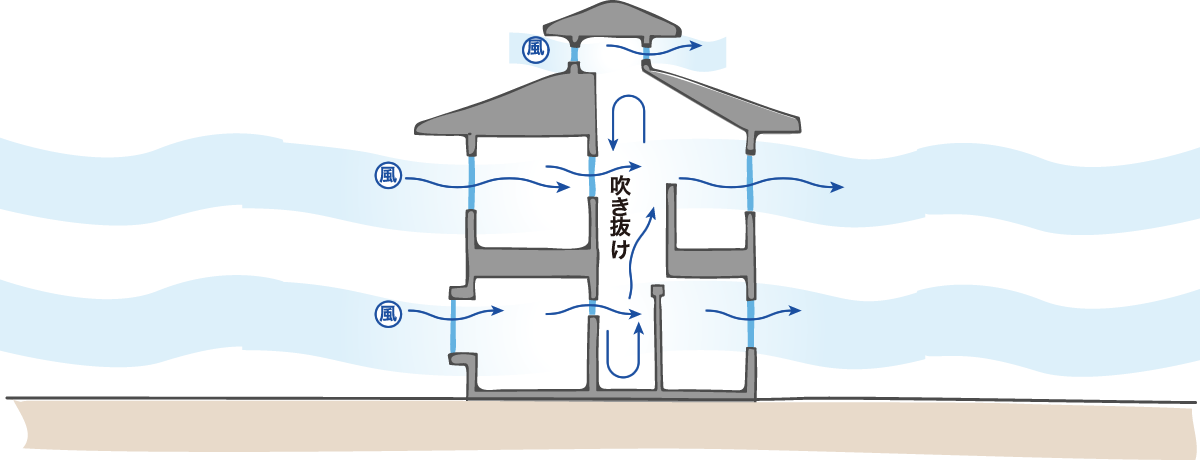

風通しをよくするためには風の入口と出口になる位置に窓を設けて、風の流れをつくります。夏の熱気を逃がすためには、温度が上がると上昇する空気の性質を利用して、高い位置に窓を設けるといいでしょう。また、対角線上に窓を設けたり、窓に高低差をつけると効率的に風の通りがよくなります。

プライバシーを守りつつ通風と採光をよくするためには、外から見えにくいハイサイドライトやローサイドライトを活用する手もあります。

[建てようネット]の場合は加盟の工務店から、家の規模や構造に応じて建築家が推薦します。

● 一般的には複数の施工者から見積もりを取りますが、場合によっては一業者のみで見積もりを取ることがあります。

● 建築家は候補の施工者に対して現場説明会を開き、設計図書を渡して見積もりを依頼します。

● 競争見積を取った場合は、建築家が各社の比較、査定などをしてアドバイスしてくれますが、建て主側もチェックし、よく相談した上で施工者を決定しましょう。

家が建ったあとのメンテナンスのことも考えれば、施工者は建てる家から極端に遠くない地域にあるほうがいいでしょう。遠くにある場合、交通費などが経費としてプラスされることもあります。

建築家がいかに素晴らしい設計をしても、実際にそれをつくるのは施工会社です。それぞれに得意な工法などもあるので、これまでに施工した家の例を見るなどして確認しておきましょう。もちろん、設計を依頼した建築家が常日頃から接している会社なら、より安心と言えます。

万一の事態に備えて「完成保証」の保険に入っている工務店もあります。また、着工件数が多過ぎる工務店では現場監督が何件も掛け持ちし、工事が雑になったりする恐れもあるので、そのあたりも確認をしておきたいものです。

本体工事例

| 仮設工事 | 工事現場の足場やシート、トイレ、現場で使われる水道、電気、電話料など |

|---|---|

| 基礎工事 | 基礎をつくるための工事。土工事、鉄筋工事、コンクリート工事など |

| 木工事 | 木材費をはじめ、加工、組み立て、取り付けなどの工事費、大工さんの工賃 |

| 屋根・とい工事 | 屋根を葺いたり、雨どいを取り付ける工事 |

| 左官・タイル・塗装工事 | 内部の塗装、ペンキ塗り、タイル張り、外装吹き付けなど |

| 建具工事 | 戸、襖、障子、ドアなどの製作、吊り込み、取り付けなど。木製建具と金属製建具がある |

| 造作家具工事 | 造り付け家具の製作など |

| 内・外装工事 | 壁にクロスや布を張ったり、カーペットや畳を敷く内装工事。サイディングを張る外装工事など |

| 雑工事 | こまかい設備を取り付ける工事 |

| 管理諸経費 | 各施工業者と連絡を取り、工事を進めるための一般管理費 |

| 電気設備工事 | 配線や電気設備にかかわる工事 |

| 給排水 衛生設備工事 | 風呂場、トイレ、洗面所などの水廻りにかかわる工事 |

別途工事例(場合によります)

| 外構 植樹工事 | 車庫、門扉、塀、造園などの工事 |

| 屋外電気工事 | |

| 屋外給排水・ガス配管工事 | |

| 意匠図面名 | 内容 | 基本 設計 | 実施 設計 |

| 付近見取図 | 敷地の場所や周辺の地図を示したもの。 | ● | |

|---|---|---|---|

| 配置図 | 敷地のどこに建物が建てられるかを示したもの。 | ● | ● |

| 平面図 | 間取り図。部屋や階段、廊下、柱の位置などが分かる。 | ● | ● |

| 断面図 | 建物を縦に切って横から見た、縦方向の間取り図。 | ● | ● |

| 立面図 | 建物の外観を東西南北から見た図。 | ● | ● |

| 室内展開図 | 各部屋の4面の壁を描いた図。 | ● | |

| 天井伏図 | 内部から天井を見上げた図。 | ● | |

| 屋根伏図 | 建物を真上から見下ろした屋根の図。 | ● | ● |

| 矩計図 | かなばかり図。断面図をより詳しくした図で構造が分かる。 | ● | |

| 建具表 | 建具の寸法やデザイン、取っ手の位置などが分かる。 | ● | |

| 仕上げ表 | 敷地の場所や周辺の地図を示したもの。 | ● | |

| 面積表 | 建築面積、床面積、延床面積が分かる。 | ● | ● |

| 仕様書 | 工法、用材など図面では表せない建物の情報。 | ● |

2007年6月に施行された改正建築基準法によって、建築確認申請の手続きがいっそう厳しくなりました。これは2005年11月に起きた耐震強度偽装事件を教訓に、事件の再発を防ぐために厳しくされたものです。高さ20メートル超の鉄筋コンクリート造などは構造計算書が二重チェックされるなど手続きが複雑になり、申請手数料も約2倍になりました。

一般的な木造住宅に関しても、これまでは建築確認がおりたあとの設計内容の変更は、内容が法律的に問題なければ、変更届を出せば認められていました。しかし改正されてからは、誤記や記載漏れなどを除いて、設計図書の差し換えや訂正の必要がある場合は再申請が必要で、手数料も再度支払わなければいけなくなりました。また、仕上げ材の種類や厚みなども申請に含まれるので、申請後には材料の変更はできません。そのため、申請前には内容をこまかいところまで入念に確認し、変更がないように注意する必要があります。

隣家や道路と建物の間隔、日当たり、風通し、騒音、視線など周囲との関係

屋根の形や軒の寸法、窓のサイズや形状

部屋数、広さ、つながり、動線、上下階の部屋の位置、窓の採光・通風

天井や窓の高さ、ドア・棚・造りつけテーブル・キッチンや洗面台の高さ、コンセント・器具の高さ

基礎の高さ、土台などの強度、床下の防湿・防腐・防蟻処理、断熱材の材質・厚み

照明器具、スイッチ、コンセント、テレビのアンテナ端子、電話端子、水廻りの設備機器の配置、屋外の水栓の位置

● 建て主と施工業者の間で結ぶ重要な契約です。

● 契約約款に万一トラブルがあったときの取り決めなども書かれているので、十分な説明を受けて納得した上で契約しましょう。

| 地鎮祭・地縄張り | 断熱材の施工 |

| 基礎コンクリート打ち | 木工事の完了 |

| 上棟式 | 竣工予定日の2週間前 |

| 屋根工事完了 | 竣工検査日(取扱説明) |

工事途中での変更は、以前はわりとよく聞かれることでした。しかし、2007年6月に建築基準法が改正されてからは工事の変更は大変厳しくなっています。例えばサッシの大きさを変えるには、計画変更届を提出し、決済をもらってからでないと変えられません。建物の高さを減少する、床面積が減るなどの「軽微な変更例」以外の変更は、計画変更届という最初の建築確認と同じような手続きと手数料が必要です。 「軽微な変更」であっても、認定書をそろえて完了検査までに手続きを終えていないと完了検査手続きのやり直しが必要になり、手数料も二度払いしなければなりません。 そもそも工事途中で変更すると追加費用が発生することにもなるので、なるべく変更しないほうがいいでしょう。 少しの変更でも変更手続きのための手間と時間、手数料がかかるので、最初の建築確認を入念にするのはもちろん、工事途中の変更については建築家や施工者とよく相談してから決めましょう。

建てようネットに来場されてから建築家選び、そして、決定。その後の家づくりまでを実際に建てようネットで家を建てた施主さんの「家づくりメモ」をもとに再編集しました。これから建築家と家づくりを開始する方には大変参考になるはずです。

施主さんのプロフィール

| 徳島市在住 会社員52歳 | 総工事費 1794万円 | 設計管理料 179,4万円 |

初めてのあわわビル。南末広町にあって白い5階建て。建てようネットはここの4階にある。担当者さんが親切に建てようネットのシステムについて教えてくれた。うんうん。なるほど。今まで住宅展示場やハウスメーカーへ行ったけど、自分にはここが合ってるかも。担当者さんへ土地が狭いことや予算、家族構成など希望の家づくりを説明。22人の建築家のファイルを見ながら、関心のある4人を選んだ。その中からまず2人に会ってみることに。

建てようネットを訪れてから5時間後にはもう、建築家A氏の事務所へ行っていた。自分だけでは来れなかっただろうな。A氏は有名な建築家であることがわかる。それなのに気取らずに私の望む家づくりを聞いてくれた。いい感じ。A氏にお願いしたいと思う。

建てようネットの担当者さんがアポイントをとってくれて、建築家B氏の事務所を訪れた。Aさんとまた違う個性があっていいなぁ。B氏は建築条件からすると鉄骨の家を推奨してくれた。なるほど。Bさんの施工例の写真を見て会話をしているとBさんにお願いしたくなった。

担当者さんはもう一人会うといいと言ってくれたけど、A氏もB氏も信頼できて気に入っている。2人のどちらかに決めたいと言った。担当者さんに相談をして、かなり迷ったけれど最終的には自分でA氏に決めた。ちなみに建てようネットの担当者さんが決めるということはないそうだ。「情報はお伝えしますが、最終的には自分で決めてください」と言われた。なるほど。

建築家A氏の設計事務所で、1回めの打合せ。下手で恥ずかしかったけど、自分なりに考えて描いた間取り図を見せた。こんな部屋とこんな部屋とほしいと伝える。こだわりの書斎や掘りこたつ、談話室など希望を伝えた。また、年末までに入居したいと伝えたところ、出来るだけ希望に沿えるよう頑張りますと言ってくれほっとする。

2日後にはA氏は建設予定地を視察に来てくれた。このスピードが嬉しい。簡単な測量も行う。

A氏事務所。設計案を3プラン見せてくれた。1案は、前回私が書いていった間取り図にそっくり。2案と3案は1案を基本にして工夫とアイデアがいっぱい。この時点でかなり夢がふくらむ。3案がいいなぁ。まて、増築予算1700万円以内だけど大丈夫かな。A氏が「競争見積りで各社努力してくれるはず」と教えてくれた。ならばやっぱり3案がいいな。

設計事務所にて、設計監理契約書に押印した。そして契約時に払う1回めの設計着手金17万円をA氏にお支払い。いよいよ、始まるぞ。わくわく。

計画案の修正・打ち合わせを6回ほど行った後、材質など細やかな説明を受ける。キッチンや風呂の設計図も確認。庭の植物のことも話題になる。

今まで1ヶ月半にわたり図面だった設計プランが模型になった!仕上がりがリアルに想像できて、さらにわくわく感が高まる。思っていた以上に楽しい家づくりになりそうだ。

基本設計の打合せは今日で終わり。思わずA氏へ「150%満足です」と言ってしまった。2回めの基本設計料お支払い34万円を渡す。

実施設計の途中で細やかな確認事項。窓の幅や棚の幅、テレビ台の高さ、台所シンク横の棚の修正など。徳島市都市計画申請。浄化槽申請。建築確認申請。

実施設計図が完成した。分厚い設計図を一冊もらう。ここまで約3ヶ月、建てようネットと建築家A氏のおかげで、希望以上の設計が出来上がったことに感謝。次は建設会社を決める。登録工務店の中から、A氏と相談の上3社で見積りを取ることになった。実施設計料85万円お支払い。

工務店3社に来てもらって建設予定地で現地説明。

工務店3社から見積りが出る。いちばん安い会社で約1880万円だった。予算は1700万円なのに…。1社に決めて値引き交渉とともにVE提案(低価格材質へ変更したりプラン変更)をお願いすることに。

B工務店からVE提案を受ける。2階の壁の珪藻土は諦めてクロスに、駐車場の芝生は諦めてコンクリートに、庭の植物を3本諦める、など。せっかくだけど予算オーバーはツライからね。仕方ないね。

結局は、B工務店と建設費合計1760万円で契約する。予算は少しオーバーしたけど許せる範囲内だ。

工事開始前に、近所のあいさつ回りをした。A氏と工務店さんも同行して粗品を渡しながらのあいさつ。みなさん快く承知してくださる。

あっという間に敷地はきれいな更地になっていよいよ起工式。建てようネットの担当者さんも参加してくれた。お天気にも恵まれ家族も揃って神主さんに工事の無事を祈ってもらった。

地盤など基礎工事が完了。あとは使用する材木の乾燥を待つばかり。

B工務店へ1回目の支払い(契約時)200万円をお支払い。

棟上げ式。大安。昨日まで基礎だけだったのに半日で一気に大きな柱が全部建ち上がった。建前のセレモニーでは昼食のお弁当を関係者が集まって食べたりするとのことだけど、我家では簡単にご祝儀だけで済ませてしまってすみません。ご祝儀は棟梁へ1万円、他の方には5000円包んだ。数時間でダイナミックに柱が建つ場面は見物、その上、夕方までに屋根板まで張ったというすごい展開の日だった。ビデオに撮ったらよかった。

棟上げ式のあと、工務店へ2回目の支払い500万円。この後どんどんと工事が進んでいく。週に一度は、建築家、監督とともに現場確認をすることになる。

外壁の色、珪藻土の色を決める。

外壁を塗り終わり、足場を撤去。家の全体像が外から見えるようになった。

建築家、現場監督とともに現場確認。木工事がどんどん進んで階段や棚など細かいところも出来上がってきた。

ついに完成! 建築家A氏、監督さんも来てくれて、細やかな使用方法を説明してくれた。カギも受け取る。建築確認通知書・中間検査・完了検査済証等を受け取る。やったー。夢に見た新築の出来上がり。建てようネットと建築家A氏とB工務店のおかげで120%満足の家づくりができた。 そうそう、建設費は結局契約金より34万円オーバーして合計1794万円となった。駐車場を庭風の凝ったものに変更したため。それでも、丁寧な家づくりと建築家A氏や監督さんの対応を考えると安いと思ってしまった。4回目の設計監理料、4回目の建設費は満足しながらお支払いできて幸福だった。

この度はおめでとうございます!

設計・監理:阿南春美さん

施工:(株)アイビック